王巍:青年考古人的一个发现,也许改写历史

考古这门学科,经常需要人在野外翻山越岭、日晒雨淋,有些像地质学,但考古又有它独特的魅力,它给人期待、给人希望。虽然不能指望每个人都遇上三星堆,但每一项考古工作都有自己的学术任务、学术目标,通过自己的发掘调查,总会有收获。

一个很有名的考古教授干了一辈子,但他发掘的墓葬从来没有出过青铜器,在他快60岁的时候,终于发现了宝鸡石鼓山(该墓地出土了92件青铜礼器,是中国商周考古的一次重大发现——编者注)。

那时候我在国内一年工资不到3000元,整整100倍,确实很有诱惑力。我稍微犹豫了一下,还是觉得,既然学的是考古,就要研究古代文化,中国古代文化的丰富程度,日本没法儿比。于是,我义无反顾地谢绝了,回国走上了我的考古之路。

就在这本书出版前后,20世纪80年代初,辽宁牛河梁遗址、浙江余杭良渚遗址、黄河中游地区的山西襄汾陶寺遗址等,都有大量考古新发现。中国考古学的另一位泰斗级学者苏秉琦先生根据这些新的考古发现,提出了中华文明起源“满天星斗”说。

王 巍(中华文明探源工程首席专家、中国社会科学院学部委员)

事实上,我关注中华文明起源,要早至1983年。那一年,中国社会科学院考古研究所的老所长、新中国考古学的泰斗——夏鼐先生的《中国文明起源》出版。他认为,中国文明的形成以夏王朝的建立为肇始,二里头遗址应当就是夏王朝的都城。

在日本期间,我惊讶地发现,日本出版的有关中国历史的著作,几乎都以出土了甲骨文和青铜器的殷墟作为中华文明的开端,认为中华五千年文明只是传说。这给我很强烈的刺激,作为中国考古学者,我们对自己祖先创造的文明究竟有多长的历史,竟然拿不出令人信服的证据,实在是汗颜。

其实那时候我对考古没有什么概念,但看过一部纪录片《文化大革命期间出土文物》,里面有秦始皇兵马俑、满城汉墓、马王堆汉墓……中国的文物如此丰富多彩,又想到考古可以走南闯北,开眼界、长见识,所以,我第一志愿就报考了吉林大学考古专业。

考古的独特魅力:给人期待、给人希望

来源:中国青年报客户端

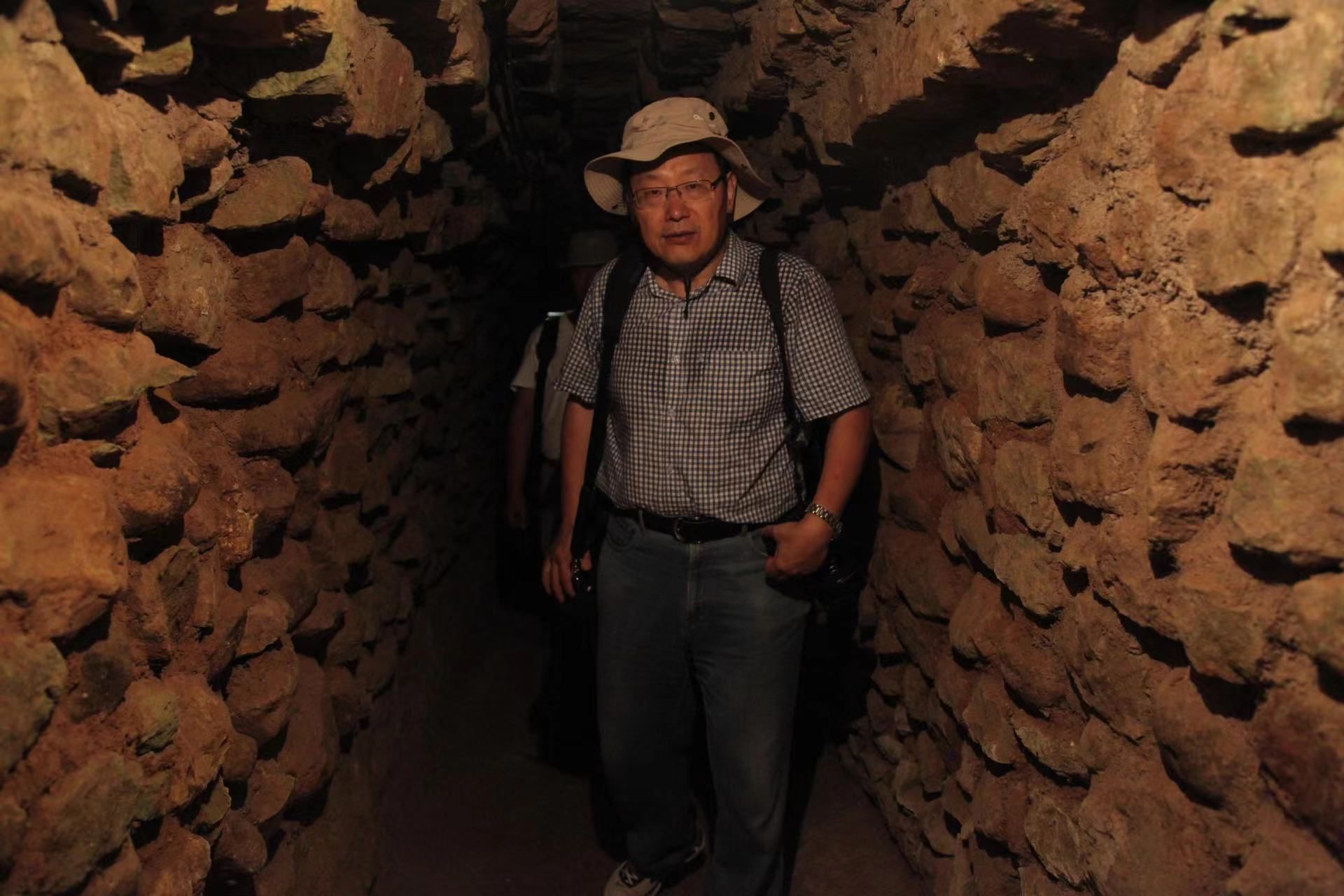

2016年,王巍在洪都拉斯科潘遗址考察玛雅王陵。

2016年,王巍在洪都拉斯科潘遗址考察玛雅王陵。

1954年,我出生在东北长春的一个知识分子家庭,初中毕业后就去农村插队。去的时候正好是1月,冰天雪地,屋外冷,屋里也冷,大家都戴着帽子睡觉。两年后,抽调回长春的工厂,我又当了5年工人。

我是改革开放的受益者,改革让我上了大学,开放让我走出国门看世界。我也希望更多海外留学的学子,将来能够学成归国,把自己的能力贡献给民族的发展,这是我的心里话。

考文科也要考数学,而我初中的那点儿数学知识估计是考不上吉林大学的。幸好,在工厂做学徒的时候,我学的是钳工,钳工需要掌握平面几何知识。当时我的妹妹在读初三,我就跟她学平面几何、解析几何和三角函数。靠着这段自学经历,我的数学得了35分,这35分让我能够进入吉林大学,让我能够学习考古。这让我深切地体会到了一句话——机会青睐有准备的人。

王巍

王巍

当过钳工,自学几何,终于考上了考古

我第一次接触田野考古,是1979年春天,在河北张家口市蔚县的筛子绫罗遗址做考古实习。当地是贫困村,农民干一天活只能挣几毛钱。我们住在老乡家,条件很艰苦,睡土炕,炕上有虱子跳蚤,也没有地方洗澡。没办法,我就让妈妈给我缝了两个口子可以扎紧的褥单,这样虫子就进不去了。

在日本学习的3年时间里,正是上世纪80年代末,日本经济十分发达,考古事业十分兴旺,大众对考古很感兴趣,考古学家也拥有很高的社会地位。我看到当时日本的考古已经开始运用计算机和各种测量仪器,考古工作者拥有很好的国际视野,也积极地向大众传播考古成果,这些都深深印在了我的脑海里。

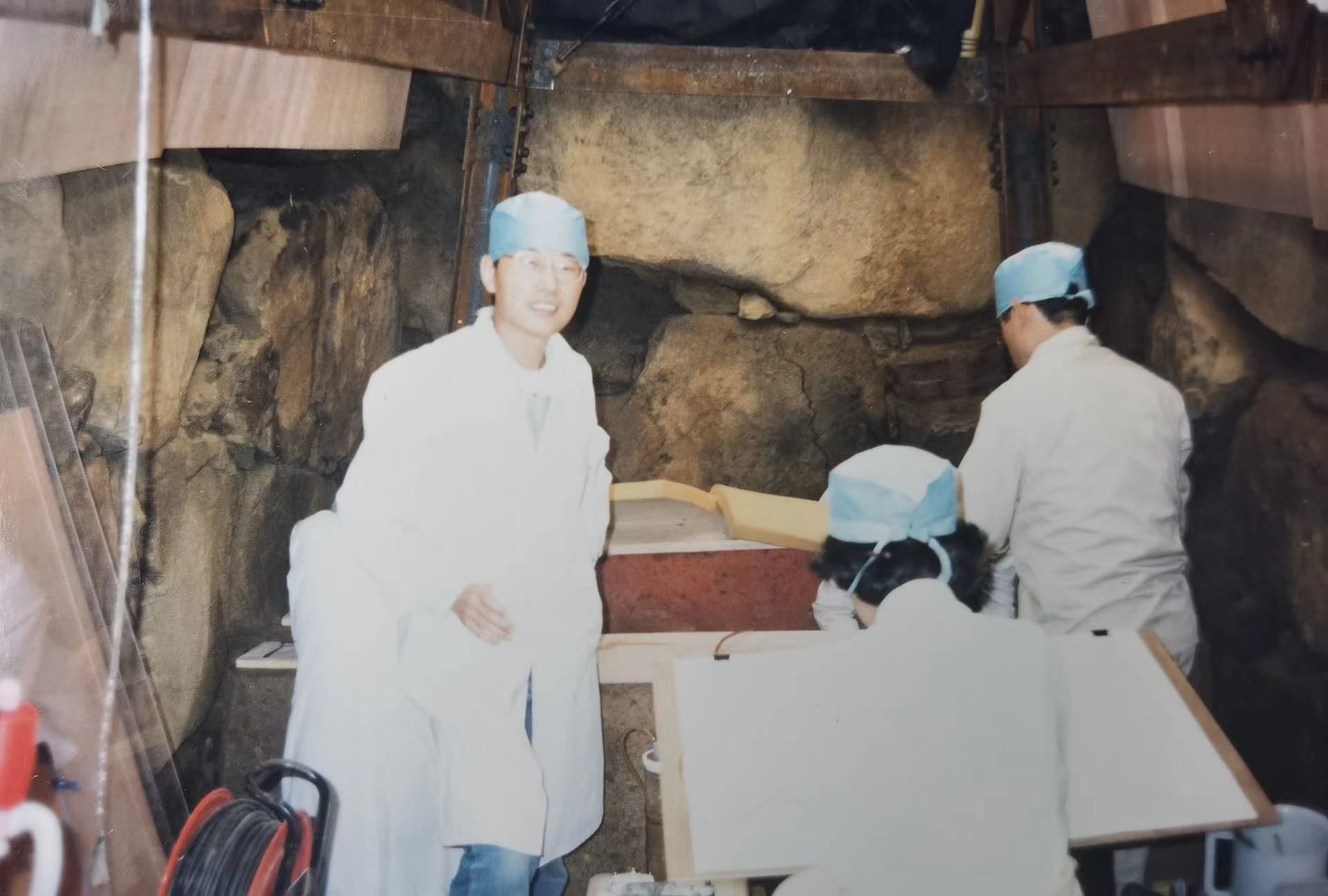

1989年,王巍在日本奈良发掘藤之木古坟。

1989年,王巍在日本奈良发掘藤之木古坟。

考古研究的是我们祖先遗留下来的文化遗存,每一个考古发现和研究的成果,都会让国人、乃至世界,更加了解我们祖先所创造的文明是多么丰富多彩、灿烂辉煌。而成为一名考古工作者,还会有一些特别的收获。

那时候,当地人根本不知道什么是考古。我们在附近的供销社买手套等劳保用品时,开发票,他们把考古队的“古”,写成了“骨”,令人哭笑不得。

文章来源:《中国青年社会科学》 网址: http://www.zgqnshkx.cn/zonghexinwen/2022/0607/1216.html