王巍:青年考古人的一个发现,也许改写历史(2)

(蒋肖斌根据王巍口述整理)

1977年10月,国家恢复高考,已经23岁的我报名参加。当时是先考试后报志愿,在选择志愿的时候,我原本希望报理工科,但想到自己只读了一年半初中,数理化的知识恐怕不够。这时,一个熟识的长辈对我说,考古是文科中的理科,不妨考虑。

从日本回国后,我遵从张忠培先生“回归主战场”的点拨,重新把主要精力放在中国商周考古学上。1996年8月,我担任中国社会科学院考古研究所商周考古研究室主任后,在当年秋天率队对河南偃师商城宫城内宫殿群进行大规模发掘。恰巧从1996年开始,“夏商周断代工程”启动,作为商周考古研究室的主任,我有幸直接参加断代工程。2002年至2016年间,我又领衔了“中华文明探源工程”。

中华文明是世界上唯一没有中断的古文明,延绵五千年,我们今天的衣食住行、风土人情、人生观价值观,都可能在考古发掘中找到它的原型,梳理出它的传承脉络。所以,考古学家看待万事万物时,会拥有一个历史纵深的眼光。

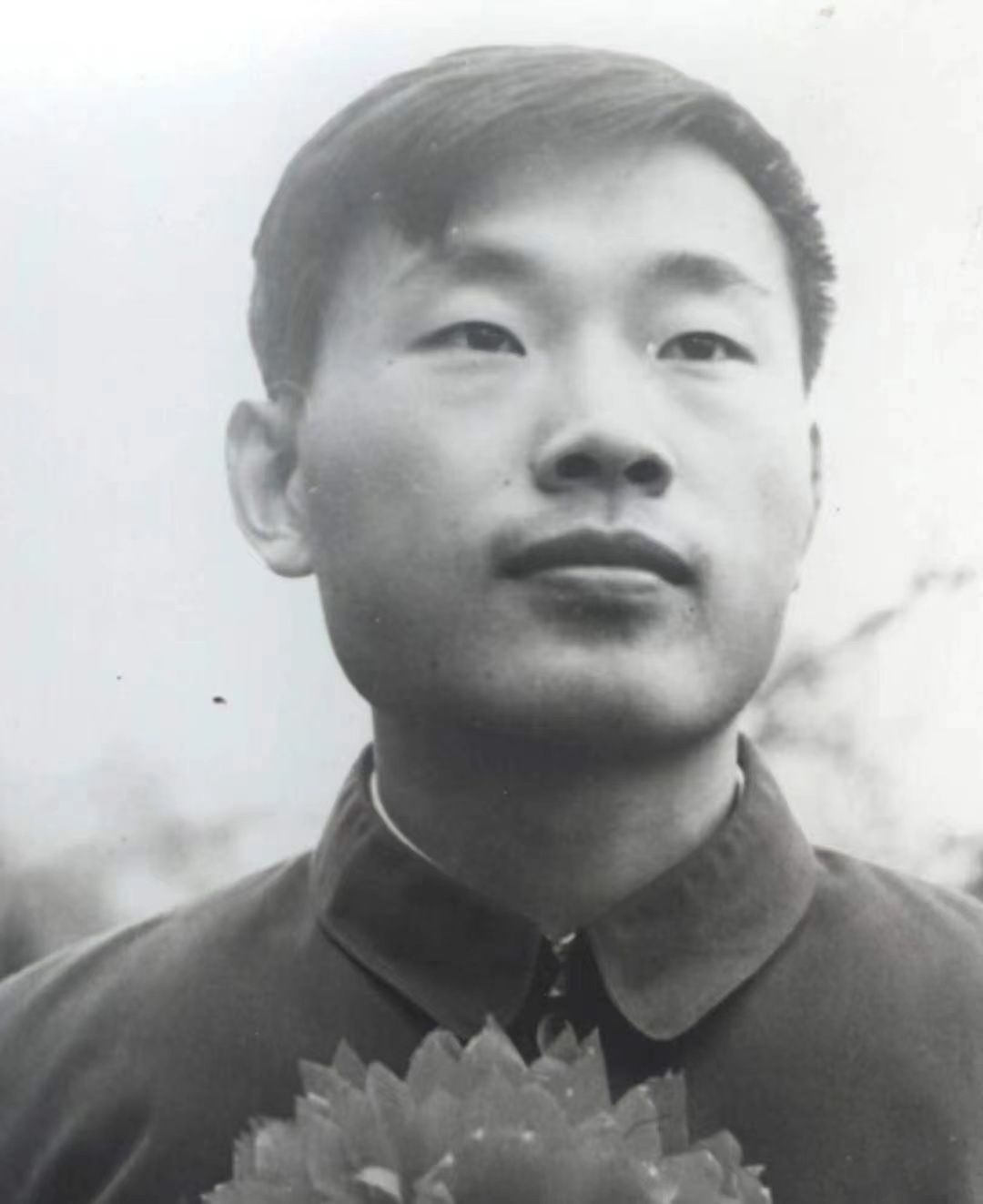

1979年,大学时代的王巍。

1979年,大学时代的王巍。

如今,探究文明源头的工作仍在继续。

考古是一个朝阳学科,国家越来越重视,大众越来越感兴趣,考古学家和考古新发现也越来越受到社会关注。现在,我们考古科技的设备和水平,已经和世界发达国家比肩,年轻人大有用武之地。我特别希望有更多的年轻人加入到考古队伍,加入这样一个既有挑战、又有光明前景,肩负重大责任、又能实现个人价值的专业领域。

这段学习经历,一方面,我学到了日本考古学对东亚地区文化交流的研究成果,另一大收获,则是看到了中国考古学可以从日本考古学中借鉴的东西,感受到了中国考古未来的方向。所以,后来我回国、又成为考古研究所所长之后,就把推进考古的科学化、国际化和大众化,作为努力的方向,也颇有成效。

探究文明源头的工作仍在继续

大学毕业后,我被分配到中国社会科学院考古研究所工作。在工作生涯中,我发掘的第一个遗址,是北京房山琉璃河西周燕国都城和贵族墓地,一干就是5年。然后,我就被单位派到日本留学了。

现在回想,当初回国的选择非常对。在国外发展再好,也不如在自己国家研究自己祖先创造的文明的意义更大。而且令人欣慰的是,中国经济社会发展的速度,是30多年前的我们无法想象的。所以年轻人在做人生选择时候,要考虑长远而不是一时。

我从事考古工作整整40年,研究过东亚地区的古代文化交流,带队发掘过河南偃师的商代早期都城遗址、陕西周原的西周宗庙遗址、安阳殷墟……我可能是考古界得到国家文物局田野考古奖最多的人。

考古学家在发掘的时候,会感觉在和祖先对话。比如,发掘一个居住遗址,房子当中有一个灶,你就可以想象当时可能有一个三四口之家,围坐在灶炕边,取暖、烧烤;屋内其他地方比较平坦,可能是他们睡觉的地方;还有一些正在制作中半成品的石器、玉器,那会不会是儿童的玩具呢……

1995年,我在日本发表了第一篇博士论文,关于中日古代王权国家形成过程的比较研究,九州大学授予我博士学位后,广岛大学就给我递来了橄榄枝,聘请我做副教授。我算了算,年薪折合人民币有30多万元。

考古的独特之处还在于,初出茅庐的青年考古人,某一个不经意的发现,也许就会改写历史。比如,郭沫若、夏鼐等著名学者,依据当时看到的考古资料所提出的学术观点,几乎是其他人文社会学科难以解决的。

文章来源:《中国青年社会科学》 网址: http://www.zgqnshkx.cn/zonghexinwen/2022/0607/1216.html